명동다방 효시는 천재 시인 이상(李箱)의 ‘무기麥다방’

NERO

0

1562

2023.03.09 16:04

⊙ 근대적 다방은 1923년 서울 충무로3가에 개업한 ‘후다미(二見)’

⊙ 우리나라 사람으로는 1927년 영화감독 이경손의 다방 ‘카카듀’가 최초

⊙ 서울역 앞 ‘돌체’는 음악, 충무로 3가 ‘윈’은 독일풍 찻집으로 유명

[편집자 주]

1920~30년대는 용광로의 시대였다. 근대 과학기술의 상징인 전기와 전차, 기차가 등장하고 근대화를 부르짖던 신문, 잡지와 방송(라디오)이 눈과 귀를 사로잡았다. 암울한 식민지였으나 신문물의 거센 물결이 모던 보이와 모던 걸을 탄생시켰다. 그 시절, 우리 사회의 단면을 알 수 있는 ‘뉘우스(news)’를 소개한다.

⊙ 서울역 앞 ‘돌체’는 음악, 충무로 3가 ‘윈’은 독일풍 찻집으로 유명

[편집자 주]

1920~30년대는 용광로의 시대였다. 근대 과학기술의 상징인 전기와 전차, 기차가 등장하고 근대화를 부르짖던 신문, 잡지와 방송(라디오)이 눈과 귀를 사로잡았다. 암울한 식민지였으나 신문물의 거센 물결이 모던 보이와 모던 걸을 탄생시켰다. 그 시절, 우리 사회의 단면을 알 수 있는 ‘뉘우스(news)’를 소개한다.

1930~40년대 유성기에서 흘러나온 노랫가락 하면 떠오르는 공간이 있다. 다방이다. 당시 경성(京城)에 처음 등장한 다방은 유흥공간이 아니라 식민지 조선 멋쟁이들의 커뮤니티 공간이었다.

요절한 시인 이상(李箱)은 손수 여러 다방을 차렸고 영화감독 이경손(李慶孫) 역시 가배(珈琲)라 부르던 ‘커피’를 팔았다. 차나 음료만을 팔지는 않았다. 문인, 화가, 배우, 가수 등의 예술활동이 다방에서 펼쳐졌다. 문학의 밤, 시 낭송회, 그림 전시회가 열렸고 다방에서 원고청탁과 연극·영화인의 출연섭외가 이뤄졌다.

다방이란 공간과 식(食)문화는 어떻게 식민지 경성(서울)에 도래한 것일까.

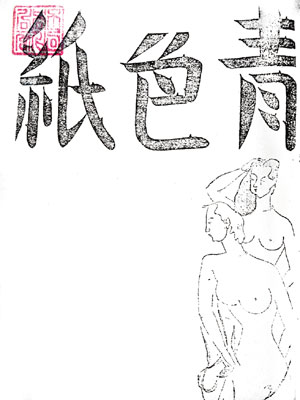

1938년 6월에 발행된 잡지 《청색지(靑色紙)》에 실린 〈경성 다방 성쇠기〉를 보면 근대적 문화공간인 다방의 형성과 변천과정을 자세히 알 수 있다. 필자는 노다객(老茶客). 아마도 잡지 《청색지》의 필진으로 추정된다. 주요 필진은 박종화·임화·이상·백철·정지용·유치환·신석정 등 당대 최고 문인들이다.

다방이 서울에 처음 등장한 것은 1923년 무렵으로 알려져 있다. 충무로 3가(당시 本町 3丁目)에 개업했던 ‘후다미(二見)’가 1호라는 것이다. 초기 다방은 일본인이 경영했고 주로 일본인 청년들이나 사교계 인사들이 중심이었다.

‘새 풍습을 익히고 돌아온’ 도쿄 유학파 출신 한국인이 늘면서 다방은 점점 한국인 엘리트 계층의 문화예술 공간으로 변한다. 한국인이 차린 최초의 다방은 1927년 영화감독 이경손에 의해 서울 관훈동에 연 ‘카카듀’다. 시나리오 작가이자 영화감독인 이경손은 한국영화 초창기의 선구자로 평가받는 인물이다.

다방 ‘카카듀’의 정확한 뜻은 알 수 없으나 프랑스 혁명 당시 경찰의 눈을 피해 모인 비밀 아지트의 술집 이름이라는 설이 있다. 이경손의 ‘카카듀’가 그런 항일운동의 찻집이었는지는 알 길이 없다.

1932년 동경미술학교를 나온 이순석(李順石)이 현재의 소공동 근처에 ‘낙랑 파-라’라는 다방을 열었는데 이 다방 벽에는 슈베르트와 같은 예술가의 사진과 영화배우 사진, 정물화 등이 걸려 있었다고 한다.

이곳을 자주 드나들던 시인 이상이 1935년 직접 설계까지 해서 ‘무기(麥)다방’을 개업했다. 경성고공(京城高工) 건축과를 나와 한때 총독부의 건축기수로 일한 이상이니만큼 다방을 직접 설계했다는 사실이 어색하지 않다.

이상은 ‘제비’ ‘69’ ‘쓰루(鶴)’라는 상호의 다방도 경영했으나 모두 오래가지 못했다. 돈은 못 벌어도 이상의 다방들은 문화예술인의 사랑방이었다. 또 이상의 다방이 ‘명동 다방시대’의 효시가 됐다는 점도 빼놓을 수 없다. ‘무기 다방’이 당시 명치정(明治町·요즘의 명동)에 처음 들어서면서 주변에 다방이 들어선 것이다.

물론 명동 다방의 전성시대는 아무래도 6·25전쟁 이후다. 부산과 대구로 피란 갔던 시인, 소설가, 배우, 미술가들이 대거 명동거리에 등장, 다방에다 똬리를 틀면서다. 다방 ‘마돈나’ ‘플라워’ ‘동방싸롱’ ‘모나리자’ 등은 가난한 예술인들의 안식처였다.

다음은 〈경성 다방 성쇠기〉 전문이다. 원문 의미를 살리면서 현대어 맞춤법 표기에 따라 수정했음을 밝혀 둔다.

발굴 원문

경성 다방 성쇠기

노다객(老茶客)

×

서울서 맨 처음 우리가 다점(茶店)이라고 드나든 곳은 본정(本町·요즘의 충무로-편집자) 3정목(丁目) 현재 ‘윈’ 근처에 있던 ‘이견(二見)’이란 곳으로 이곳이 아마 경성 다방의 원조일 것이다. 그 다음이 현재 본정 2정목에 식료품점 구옥(龜屋) 안에 있는 ‘금강산’으로 우리들과 같이 동경서 새 풍습을 익혀 가지고 돌아온 문학자나 화가나 그 밖에 지극히 소수의 내지인(內地人) 청년이 있을 뿐이었다. 아마 그 시절 다방 손님은 현재 적어도 나이가 30을 훨씬 넘은 중년으로 지금엔 대부분이 다방출입을 그만둔 이들이나 지금에 융성한 다방문화의 개척자들도 선공(先功)을 잊어서는 안 될 것이다.

그 뒤 조선사람 손으로 조선인가(街)에 맨 처음 났던 다방은 9년 전 관훈동(寬勳洞) 초(初) 3층 벽돌집(현재는 식당 기타가 되어 있다.) 아래층 일우(一偶)에 이경손(李慶孫)씨가 포왜(布哇·하와이-편집자)에선가 온 묘령 여인과 더불어 경영하던 ‘카카듀’다.

이 집은 이씨의 떼카(‘메카’라는 의미로 풀이된다-편집자)다. 취미를 반영하야 촛불을 켜고 인도 모직마포 ‘테이블 크로스’에다 조선가면을 걸어 놓고 간판 대신에 붉은 칠한 바가지 세 쪽을 달아 놓아 한때 경성 가두에 이채를 발(發)하였다.

그러나 경영에 능치 못한 이씨이고 다방도 그리 흔치 못한 때라 불과 수수(數數) 월에 문을 닫고 이씨는 상해로 가고 여주인의 행방도 알 길이 없었다.

그 뒤 2년인가 지나 본정에 명과(明果)가 개점을 하여 정말 맛있는 가배(珈琲·커피-편집자)를 먹여 이후 차 맛을 따라 모이는 손들을 끌거니와 역시 전문적 다점으로 종로대로에 근대적 장식을 갖춰 나타난 것은 8년 전 일미(日美·일본 도쿄미술학교-편집자)의 도안과(圖案科)를 나와 현대 영화배우 노릇을 하는 김인규(金寅圭)씨와 심영(沈影)씨가 차려 놓았던 ‘멕시코’다.

지금은 ‘뽀나미’와 더불어 ‘바’가 되어 주객(酒客)의 모양밖에 찾을 길 없으나 당대엔 문사(文士), 음악가, 배우, 신문기자들을 위시하야 문화인이 모여드는 양대 중심이었다.

×

그 뒤가 경성다방 문화사의 제2기라고 할 때로 동경 미교(美校·일본 우에노미술학교. 도쿄예술대학의 전신-편집자) 도안과를 나와 화신(和信)에 있던 이순석(李順石)씨가 장곡천정(長谷川町·중구 소공동의 일제강점기 명칭-편집자)에 개업한 ‘낙랑 파-라’에서 비롯한다.

이 다점은 현재도 번창한 듯한 곳으로 당시에 있어선 그때까지 의례히 결손 보는 외입(外入) 장사로 알았던 다방경영을 본때 있게 수지를 맞춰 보인 데 있다 아니할 수 없다.

성공에 주인(主因)을 생각해 보면 장소를 대담한 곳에 앉힌 것이 의외로 성공하여 내지인 손을 많이 끌 수 있었고 또한 종로 근방 다점에 가장 큰 폐단이었던 기생이나 주정군(酒酊軍) 출입이 태무(殆無)하야 다객의 취미에 적당한 기분을 만족시킬 수 있는 것 등에 있지 않았던가 한다.

금요일마다 명곡 신보를 들고 어느 해엔가는 노(露·러시아-편집자) 문호 ‘투르게네프’ 100년제를 거행하야 유명하였다. 이씨에 뒤이어서는 김연실(金蓮實)이가 최근까지 ‘매담(마담-편집자)’을 보았다.

그 다음이 작년에 죽은 이상(李箱)이 현재 ‘빠-뽀스톤’ 자리에 실내 시공만 했다가 팔아넘긴 ‘식스 나인(69)’이 열리고, 곧 뒤이어 이상이 자기 부인을 데리고 열었던 종로 1정목의 ‘제비’였다.

‘제비’는 이상의 건축 전문가로서의 관록을 보이는 호(好)설계로 다방 특유의 ‘디테일’의 ‘데코레이션’이 적고, 간결하였으며 인삼차를 팔고 화가들이 많이 모여 한때 인기를 끌었으나 1년이 못 가 명치정으로 자리를 옮겨 ‘맥(麥)’이란 새 가게를 내었다.

이 사이에 조선은행 뒤 장곡천정 대가(大街)에 유치진(柳致眞)씨가 ‘프라타느(플라타너스-편집자)’를 개점하야 극연회(劇硏會)원, 신문기자, 해외파 문사들이 많이 모여 융성하더니 모 내지인 손으로 넘어가고 그 뒤 현재 조선빌딩 자리에 신 건설극단의 이상춘(李相春)씨가 설계한 다점이 하나 생겼다 없어지고 전기(前記) 이상의 ‘무기’가 다방 명치정 집중의 효시(嚆矢)를 지었다.

×

그 뒤 음악평론가 김관(金管)씨가 ‘에리자’를 열어 수년간 인기를 독점하였고, 뒤이어 ‘하리우드’ ‘노아노아’(폴 고갱의 작품 이름-편집자)가 생기고, ‘미야지마’ ‘백룡(白龍)’ ‘따이나’ 기타 수처가 생기고, 경성에 다점 전성 시대가 전개되고 명치정은 당연 다방문화의 중심인 관(觀)이 있다.

이 가운데 특색 있는 것은 역시 ‘데리다’ ‘노아노아’ 그리고 최근 신설한 ‘오리온’이 새 인기의 중심이며, 경성 역전에 ‘도루췌(돌체-편집자)’가 좋은 음악을 들려주고 본정 3정목의 ‘윈’이 경성 유일의 독일풍 다점으로 호다객의 발길을 끈다 할 수 있다.

좌우간 10여 년 전 ‘이견’이나 ‘금강산’에서 차를 마시던 때에 비하면 천양의 차가 있고, 우리 노다객들에게 일언(一言)시킨다면 현대 다방들이 좋은 음악을 들려준다는 것은 좋으나 차차로 19세기적인 전아한 서구미(西歐美)가 없어지고 아미리가(亞米利加·아메리카-편집자)화하는 데 일률(一律)의 적멸(寂滅)을 느낀다 아니할 수 없다.⊙

요절한 시인 이상(李箱)은 손수 여러 다방을 차렸고 영화감독 이경손(李慶孫) 역시 가배(珈琲)라 부르던 ‘커피’를 팔았다. 차나 음료만을 팔지는 않았다. 문인, 화가, 배우, 가수 등의 예술활동이 다방에서 펼쳐졌다. 문학의 밤, 시 낭송회, 그림 전시회가 열렸고 다방에서 원고청탁과 연극·영화인의 출연섭외가 이뤄졌다.

다방이란 공간과 식(食)문화는 어떻게 식민지 경성(서울)에 도래한 것일까.

|

| 천재시인 이상이 직접 설계했다는 다방 ‘제비’. 왼쪽부터 이상, 소설가 박태원, 시인 김소운. |

다방이 서울에 처음 등장한 것은 1923년 무렵으로 알려져 있다. 충무로 3가(당시 本町 3丁目)에 개업했던 ‘후다미(二見)’가 1호라는 것이다. 초기 다방은 일본인이 경영했고 주로 일본인 청년들이나 사교계 인사들이 중심이었다.

‘새 풍습을 익히고 돌아온’ 도쿄 유학파 출신 한국인이 늘면서 다방은 점점 한국인 엘리트 계층의 문화예술 공간으로 변한다. 한국인이 차린 최초의 다방은 1927년 영화감독 이경손에 의해 서울 관훈동에 연 ‘카카듀’다. 시나리오 작가이자 영화감독인 이경손은 한국영화 초창기의 선구자로 평가받는 인물이다.

다방 ‘카카듀’의 정확한 뜻은 알 수 없으나 프랑스 혁명 당시 경찰의 눈을 피해 모인 비밀 아지트의 술집 이름이라는 설이 있다. 이경손의 ‘카카듀’가 그런 항일운동의 찻집이었는지는 알 길이 없다.

1932년 동경미술학교를 나온 이순석(李順石)이 현재의 소공동 근처에 ‘낙랑 파-라’라는 다방을 열었는데 이 다방 벽에는 슈베르트와 같은 예술가의 사진과 영화배우 사진, 정물화 등이 걸려 있었다고 한다.

|

| 서울 명동의 찻집 ‘가무’. 40여년째 한자리를 지키고 있다. 멋 좀 아는 당대 ‘귀한 분들’이 자주 찾던 곳이라 한다. |

이상은 ‘제비’ ‘69’ ‘쓰루(鶴)’라는 상호의 다방도 경영했으나 모두 오래가지 못했다. 돈은 못 벌어도 이상의 다방들은 문화예술인의 사랑방이었다. 또 이상의 다방이 ‘명동 다방시대’의 효시가 됐다는 점도 빼놓을 수 없다. ‘무기 다방’이 당시 명치정(明治町·요즘의 명동)에 처음 들어서면서 주변에 다방이 들어선 것이다.

물론 명동 다방의 전성시대는 아무래도 6·25전쟁 이후다. 부산과 대구로 피란 갔던 시인, 소설가, 배우, 미술가들이 대거 명동거리에 등장, 다방에다 똬리를 틀면서다. 다방 ‘마돈나’ ‘플라워’ ‘동방싸롱’ ‘모나리자’ 등은 가난한 예술인들의 안식처였다.

다음은 〈경성 다방 성쇠기〉 전문이다. 원문 의미를 살리면서 현대어 맞춤법 표기에 따라 수정했음을 밝혀 둔다.

발굴 원문

경성 다방 성쇠기

노다객(老茶客)

×

|

| 〈경성 다방 성쇠기〉가 실린 잡지 《청색지》 1호(1938년 6월 발행) 표지. |

그 뒤 조선사람 손으로 조선인가(街)에 맨 처음 났던 다방은 9년 전 관훈동(寬勳洞) 초(初) 3층 벽돌집(현재는 식당 기타가 되어 있다.) 아래층 일우(一偶)에 이경손(李慶孫)씨가 포왜(布哇·하와이-편집자)에선가 온 묘령 여인과 더불어 경영하던 ‘카카듀’다.

이 집은 이씨의 떼카(‘메카’라는 의미로 풀이된다-편집자)다. 취미를 반영하야 촛불을 켜고 인도 모직마포 ‘테이블 크로스’에다 조선가면을 걸어 놓고 간판 대신에 붉은 칠한 바가지 세 쪽을 달아 놓아 한때 경성 가두에 이채를 발(發)하였다.

그러나 경영에 능치 못한 이씨이고 다방도 그리 흔치 못한 때라 불과 수수(數數) 월에 문을 닫고 이씨는 상해로 가고 여주인의 행방도 알 길이 없었다.

그 뒤 2년인가 지나 본정에 명과(明果)가 개점을 하여 정말 맛있는 가배(珈琲·커피-편집자)를 먹여 이후 차 맛을 따라 모이는 손들을 끌거니와 역시 전문적 다점으로 종로대로에 근대적 장식을 갖춰 나타난 것은 8년 전 일미(日美·일본 도쿄미술학교-편집자)의 도안과(圖案科)를 나와 현대 영화배우 노릇을 하는 김인규(金寅圭)씨와 심영(沈影)씨가 차려 놓았던 ‘멕시코’다.

지금은 ‘뽀나미’와 더불어 ‘바’가 되어 주객(酒客)의 모양밖에 찾을 길 없으나 당대엔 문사(文士), 음악가, 배우, 신문기자들을 위시하야 문화인이 모여드는 양대 중심이었다.

×

그 뒤가 경성다방 문화사의 제2기라고 할 때로 동경 미교(美校·일본 우에노미술학교. 도쿄예술대학의 전신-편집자) 도안과를 나와 화신(和信)에 있던 이순석(李順石)씨가 장곡천정(長谷川町·중구 소공동의 일제강점기 명칭-편집자)에 개업한 ‘낙랑 파-라’에서 비롯한다.

이 다점은 현재도 번창한 듯한 곳으로 당시에 있어선 그때까지 의례히 결손 보는 외입(外入) 장사로 알았던 다방경영을 본때 있게 수지를 맞춰 보인 데 있다 아니할 수 없다.

성공에 주인(主因)을 생각해 보면 장소를 대담한 곳에 앉힌 것이 의외로 성공하여 내지인 손을 많이 끌 수 있었고 또한 종로 근방 다점에 가장 큰 폐단이었던 기생이나 주정군(酒酊軍) 출입이 태무(殆無)하야 다객의 취미에 적당한 기분을 만족시킬 수 있는 것 등에 있지 않았던가 한다.

금요일마다 명곡 신보를 들고 어느 해엔가는 노(露·러시아-편집자) 문호 ‘투르게네프’ 100년제를 거행하야 유명하였다. 이씨에 뒤이어서는 김연실(金蓮實)이가 최근까지 ‘매담(마담-편집자)’을 보았다.

그 다음이 작년에 죽은 이상(李箱)이 현재 ‘빠-뽀스톤’ 자리에 실내 시공만 했다가 팔아넘긴 ‘식스 나인(69)’이 열리고, 곧 뒤이어 이상이 자기 부인을 데리고 열었던 종로 1정목의 ‘제비’였다.

‘제비’는 이상의 건축 전문가로서의 관록을 보이는 호(好)설계로 다방 특유의 ‘디테일’의 ‘데코레이션’이 적고, 간결하였으며 인삼차를 팔고 화가들이 많이 모여 한때 인기를 끌었으나 1년이 못 가 명치정으로 자리를 옮겨 ‘맥(麥)’이란 새 가게를 내었다.

이 사이에 조선은행 뒤 장곡천정 대가(大街)에 유치진(柳致眞)씨가 ‘프라타느(플라타너스-편집자)’를 개점하야 극연회(劇硏會)원, 신문기자, 해외파 문사들이 많이 모여 융성하더니 모 내지인 손으로 넘어가고 그 뒤 현재 조선빌딩 자리에 신 건설극단의 이상춘(李相春)씨가 설계한 다점이 하나 생겼다 없어지고 전기(前記) 이상의 ‘무기’가 다방 명치정 집중의 효시(嚆矢)를 지었다.

×

그 뒤 음악평론가 김관(金管)씨가 ‘에리자’를 열어 수년간 인기를 독점하였고, 뒤이어 ‘하리우드’ ‘노아노아’(폴 고갱의 작품 이름-편집자)가 생기고, ‘미야지마’ ‘백룡(白龍)’ ‘따이나’ 기타 수처가 생기고, 경성에 다점 전성 시대가 전개되고 명치정은 당연 다방문화의 중심인 관(觀)이 있다.

이 가운데 특색 있는 것은 역시 ‘데리다’ ‘노아노아’ 그리고 최근 신설한 ‘오리온’이 새 인기의 중심이며, 경성 역전에 ‘도루췌(돌체-편집자)’가 좋은 음악을 들려주고 본정 3정목의 ‘윈’이 경성 유일의 독일풍 다점으로 호다객의 발길을 끈다 할 수 있다.

좌우간 10여 년 전 ‘이견’이나 ‘금강산’에서 차를 마시던 때에 비하면 천양의 차가 있고, 우리 노다객들에게 일언(一言)시킨다면 현대 다방들이 좋은 음악을 들려준다는 것은 좋으나 차차로 19세기적인 전아한 서구미(西歐美)가 없어지고 아미리가(亞米利加·아메리카-편집자)화하는 데 일률(一律)의 적멸(寂滅)을 느낀다 아니할 수 없다.⊙

(출처=《청색지》 1호, 1938년 6월, 46~47p)